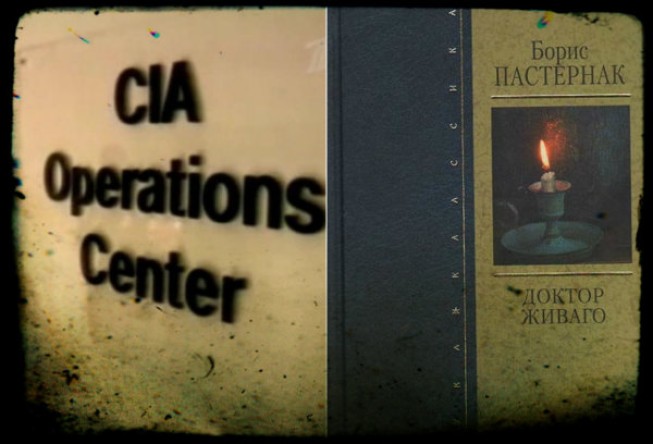

Операция «Доктор Живаго»

Сегодня американцы называют эту программу «Планом Маршалла для ума» и анализируют ее как одно из победных сражений холодной войны. Для них – победа, а для нашей страны и для Бориса Пастернака – беда.

Сегодня американцы называют эту программу «Планом Маршалла для ума» и анализируют ее как одно из победных сражений холодной войны. Для них – победа, а для нашей страны и для Бориса Пастернака – беда.

ПАСТЕРНАК И ВОЙНА МИРОВ

Не так уж долго торжествовала в России эпоха литературоцентризма – полтора века, не больше. В эти годы писательское слово отзывалось веско, изломы литературных судеб становились легендарными, а сталинская формула об «инженерах человеческих душ» во многом соответствовала реальности. Взаимовлияние литературы и политики особенно обострилось в ХХ веке.

И вот обнародованы секретные материалы о публикации и популяризации пастернаковского романа. Сотни документов. Последние сомнения уничтожены: американские спецслужбы использовали «Доктора Живаго» в «войне миров». Писатель ни при чем. Только кампания по прославлению гонимого романа, Нобелевская премия и травля Бориса Леонидовича Пастернака в СССР теперь воспринимаются в новом свете.

Впрочем, первыми о роли западных спецслужб в продвижении главного прозаического произведения Пастернака заговорили противники писателя на Родине. Тогда и потом многие видели в этих высказываниях паранойю твердолобой номенклатуры. А оказалось…

Сторонники конспирологических версий удовлетворены: доставлено к столу очередное подтверждение тому, что в истории тайные пружины поважнее «канона». Слабость этой позиции в том, что конспирологи в поисках правды, как правило, критически настроены по отношению к хрестоматийному изложению истории, но становятся слишком доверчивыми, когда появляется сенсация. Ну а Джеймсам Бондам выгодно приписывать все «лавры» своему ведомству: они сами создают миф о собственной всесильности. В реальности все и сложнее, и проще. В этой истории мы видим «скрещенье рук» идеологов и разведчиков, писателей и академиков, а логика информационной войны переплетается с логикой творчества. Пастернаковский кризис 1957–1958 годов, как выяснилось, стал показательным смотром сил холодной войны. А для автора «Доктора Живаго» политические игры рыцарей плаща и кинжала обернулись трагедией. Поэт оказался между двух враждующих баррикад и попал под обстрел.

Он писал «Доктора Живаго», не подлаживаясь под конъюнктуру, но вовсе не считал свое произведение антисоветским. В апрельском номере журнала «Знамя» за 1954 год вышла довольно большая подборка «Стихов из романа». Правда, богоискательская (самая крамольная по тем временам!) лирика Юрия Живаго осталась за пределами публикации. Но десять стихотворений о трагической любви в «генеральском», «красноармейском» издании – неожиданное событие в литературной жизни, а для главного редактора Вадима Кожевникова – неординарный поступок, учитывая его репутацию охранителя.

А потом – ХХ съезд, атака на монументальный образ Сталина, оттепельные ручейки. При «великом вожде и учителе» Пастернаку не доводилось тягаться напрямую с инквизиторской машиной. Свое отношение к развенчанию «культа личности Сталина» Пастернак выразил в стихах, не предназначавшихся для публикации.

Культ личности забрызган грязью,

Но на сороковом году

Культ зла и культ однообразья

Еще по-прежнему в ходу.

Хрущевских стереотипов он чурался. А ведь мог бы «украсить» роман пассажами, лестными для новой власти.

«А ВЫ ИЗМЕНИЛИСЬ»

Именно тогда, весной 1956-го, Пастернак озаботился публикацией романа, которому отдал 10 лет жизни. Рукопись читали в симоновском «Новом мире» и «Знамени», а также в альманахе «Литературная Москва».

Пока же в столичных редакциях читали «Живаго», поэт передал копию рукописи в Италию – Джанджакомо Фельтринелли. Авантюрист, вольный коммунист, тридцатилетний Фельтринелли мечтал стать первым публикатором сенсационного романа в Европе. Хотя ему самому пастернаковская тональность не пришлась по душе.

Началась замысловатая игра, к которой тайно подключились и американцы. Пастернак, вероятно, понимал, что в Советском Союзе узнают об итальянском проекте, но надеялся, что это косвенно поможет публикации на Родине. Подчеркнем, Фельтринелли считался другом СССР, а Пастернак предпочитал сперва выпустить роман в России. Но осенью 1956 года стало ясно, что у нас в стране издание «Живаго» как минимум затягивается.

Почему советская власть не могла принять этот роман, а сановитые писатели, не дожидаясь окриков сверху, воспротивились его публикации?

В письме из «Нового мира» в сентябре 1956-го Пастернаку на этот вопрос ответили так: «Дух Вашего романа – дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа – пафос

утверждения, что Октябрьская революция, Гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально».

Есть там и такая саркастическая приписка: «Что же касается уже не самой Вашей идейной позиции, а того раздражения, с которым написан роман, то, памятуя, что в прошлом Вашему перу принадлежали вещи, в которых очень и очень многое расходится со сказанным Вами ныне, мы хотим заметить Вам словами Вашей героини, обращенными к доктору Живаго: «А Вы изменились. Раньше Вы судили о революции не так резко, без раздражения».

Шумная кампания с исключением Пастернака из Союза писателей СССР, с громкими проклятиями на разные лады, с классическим «я Пастернака не читал, но решительно осуждаю» грянет уже после Нобелевской премии, а пока его по-товарищески журили. Алексей Сурков будет бранить поэта за «разлад с новой действительностью». Первый секретарь Союза писателей, кандидат в члены ЦК КПСС, он транслировал официальную точку зрения.

«ТОЛЬКО НЕПРИЕМЛЕМОЕ И НАДО ПЕЧАТАТЬ»

Пастернак и сам понимал, что создает нечто непривычное, и стремился сохранить «лица необщее выраженье». Он писал Константину Паустовскому: «Вас всех остановит неприемлемость романа, так я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое давно написано и напечатано».

Это было правдой: идеология пастернаковского романа не вписывалась в партийные буквари – ни в большевистские, ни в либеральные, ни в монархические… Там слишком много расплывчатых, неуловимых полутонов, которые соответствовали личной оптике поэта. Он принял революцию, подчас воспевал советское строительство, но опасался полного слияния с властью. Художник опасался конъюнктурности. Он стал мэтром советской литературы, несмотря на эмиграцию отца, умершего в 1945 году в Оксфорде.

Почему же перекрыли ход «Доктору Живаго»? Наверное, редакторов прежде всего раздражали религиозные мотивы, которых немало и в стихотворном приложении к роману. А жестокость Гражданской войны не была новостью для советской литературы. В тех же 1957–1958 годах вышли на экраны три части киноэпопеи «Тихий Дон». Официальная критика восторженно приняла картину, никого не смущали эпизоды героизма белых и бессмысленной беспощадности красных. Вроде бы после «Тихого Дона» и «Белой гвардии», после «Сорок первого» Бориса Лавренева, после «России, кровью умытой» Артема Веселого вязкий роман Пастернака не должен был покоробить советского читателя (кстати, Лавренев был среди тех, кто подписал ту, самую первую отповедь Пастернаку – из «Нового мира»).

Правда, просвечивают в «Живаго» оттенки, которых ни у Шолохова, ни в революционном романе Булгакова нет. Это – апология ищущего и ранимого творческого человека, придавленного эпохой. Но вряд ли многие разглядели бы здесь политический манифест, если бы критики не подсказали им, что это – «голос врага».

По-настоящему антисоветским роман стал – без ведома автора – в экранизации Александра Прошкина по сценарию Юрия Арабова, в 2004–2005-м. Арабов признался, что не перечитывал Пастернака, когда взялся за киноповесть. Получилась вольная вариация «на тему» с такой, например, сценой. Несчастный Живаго встречается с чекистом в ресторане. Щекастый чекист смачно обедает. Его сынок – вылитый мальчиш-плохиш – поедает черную икру и весело спрашивает папу, указывая на доктора: «А его еще не расстреляли?» Надо ли разъяснять, что ничего подобного в романе нет и быть не может? До такого не только Пастернак – автор шпионских бестселлеров времен холодной войны Микки Спиллейн не додумался бы.

Столь топорная работа ЦРУ не заинтересовала бы, особенно в 1950-е годы, когда джентльмены по обе стороны фронта знали толк в изящной словесности. Пастернак не страдал ни безвкусицей, ни ненавистью к чекистам.

БОМБА В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

Хотя и при жизни поэта старались представить оппозиционером, политическим борцом. Это входило в концепцию разработки… «К 1956 году его отчуждение от политического режима, господствовавшего в его стране, было полным и бескомпромиссным. Он не мог без содрогания говорить о режиме или его представителях», - утверждал Исайя Берлин. Оксфордский профессор, один из основателей философии либерализма, он не жалел аналитического таланта для спецслужб, с которыми связался смолоду. Берлин умышленно преувеличивал и упрощал, ведь оппозиционные настроения советской творческой интеллигенции - его хлеб.

В «расшатывании основ» привычной трактовки Гражданской войны Пастернак не побил рекордов. Роман (в отличие от более позднего «бестселлера ЦРУ» - «Архипелага ГУЛАГ») увлекал не только ярых антисоветчиков, но и леваков, относившихся к СССР не без симпатии. Американские аналитики учитывали это: в 1957 году популяризация, скажем, «Окаянных дней» или «Солнца мертвых» не принесла бы вистов. И западная, и восточноевропейская интеллигенция в конце 1950-х не приняла бы столь непримиримое отношение к советскому проекту. Не давали нужного эффекта и фильмы американских и западногерманских киностудий о кровавых агентах КГБ. С поэтичным доктором мыслители из ЦРУ сработали тоньше.

Советские власти директивно рекомендовали Пастернаку приостановить публикацию романа за рубежом. Но он сообщал Фельтринелли: «Книга должна выйти во что бы то ни стало. Не обращайте внимания на мои запреты». Издатель не поддался прессингу. Ни КГБ, ни ЦК КПСС, ни Коммунистическая партия Италии - никто не мог на него повлиять. Осенью 1957-го «Доктор Живаго» выходит в Милане -на итальянском языке. К тому времени американцы уже готовили русскоязычное издание, точнее, готовили бомбу в информационной войне. Микрофильм с русским текстом романа передали в ЦРУ британские коллеги. Сотрудники спецслужб быстро просчитали ситуацию: советская цензура «Живаго» запретила, а значит, есть шанс превратить это сочинение в идеологическое оружие. Благодаря ЦРУ роман впервые публикуется на русском - в Голландии, в Англии, во Франции, наконец, в США в формате покетбук.

«Гуманистическое послание Пастернака - то, что всякий человек имеет право на частную жизнь и заслуживает уважения независимо от степени его политической лояльности или вклада в дело государства, - несет основополагающий вызов советской этике, предписывающей жертвовать индивидуальным во имя коммунистической системы», -рассуждал Джон Маури, руководитель советского отдела ЦРУ. И впрямь, эта тема Пастернака интересовала всегда. Вот в 1931-м.

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,

Вовек не вышла б к свету темнота,

И я - урод, и счастье сотен тысяч

Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,

Не падаю, не подымаюсь с ней?

Но как мне быть с моей грудною клеткой

И с тем, что всякой косности косней?

Все-таки в стихах Пастернак выражал себя значительно многомернее, парадоксальнее и… точнее, чем в прозе. Добавим к этому стихотворению «Зимнюю ночь» («Мело, мело по всей земле…») - и уже непонятно: ради чего писать роман? Все сказано.

НОБЕЛЕВСКАЯ ИСТОРИЯ

К тому времени Пастернак уже 10 лет фигурировал в премиальных дискуссиях шведских академиков - как поэт и переводчик. Так, в 1957 году его кандидатуру представлял влиятельный шведский писатель и академик Харри Мартинсон, который познакомился с Пастернаком еще на Первом съезде советских писателей.

А в 1958-м в длинном изначальном списке соискателей значился даже Жорж Сименон -один из чемпионов массовой литературы, представители которой никогда не получали столь престижных премий. Но это - гарнир. А реальным конкурентом русского поэта считали Альберто Моравиа - замечательного итальянского новеллиста, которого любят и в России. Премия досталась Пастернаку - со взвешенной формулировкой «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». Однако ни на Западе, ни в СССР не сомневались: ее присудили за «Живаго», и не по эстетическим соображениям, а из желания досадить Москве.

Рекомендации ЦРУ опубликованы: американские спецслужбы всячески способствовали продвижению романа. И «подстраховывали» его во время преднобелевских дискуссий. Хотя важнее другое: разведка помогла превратить книгу в литературное событие такого уровня, что просто трудно было пройти мимо.

Как известно, Пастернак отказался от премии, но не согласился на церемонию покаяния, которую больше года навязывали ему литературные власти. Сами хулители сделали писателя первым апостолом диссидентской плеяды. В этом смысле стратеги из ЦРУ свою задачу выполнили и наши идеологи оправдали ожидания политических противников. А ведь без Пастернака невозможно представить хрестоматию советской поэзии: он был советским поэтом, хотя и без коммунистической ортодоксальности.

23 октября 1958 года Пастернак посылает в Стокгольм телеграмму: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен», поэт принимает поздравления, а 29-го туда же полетела другая телеграмма: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».

Он дрогнул, когда зашла речь о «выдворении из СССР». Многое объясняет письмо Пастернака Хрущеву от 31 октября 1958 года: «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе… Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры».

Если формулировки про «заблуждения» подсказали Пастернаку друзья, то про Россию он написал сам. Это слова человека, независимого от славы и комфорта. Он знал, что на Западе его ждут на первых полосах газет, в тиражах и гонорарах недостатка не будет. При этом понимал, что западная «машина правды» подминает личность покрепче директив ЦК КПСС. И что субъективная, зыбкая правда о революции тамошним заказчикам не нужна.

Многие ли сегодня предпочтут голливудскому блеску опалу на Родине? А шифр стратегии Пастернака – снова в стихах: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…»

«СВИНЬЯ НЕ СДЕЛАЕТ ТОГО, ЧТО ОН СДЕЛАЛ»

По мнению одного из исследователей, ключевую роль в судьбе Пастернака сыграл парижский вояж 1935 года. Дескать, восторженный прием заставил его мечтать о мировом признании, как об огнях большого города, и он стал осознанно работать для зарубежного читателя, для славистов, которые могли обеспечить роману резонанс. Пожалуй, наивное предположение. Пастернак не был ни отшельником, ни аскетом, брал деньги и от Фельтринелли, но, по большому счету, и на славу, и на материальное благополучие смотрел свысока. Надолго прельстить этого вечно сомневающегося, по-толстовски работающего над собой художника вряд ли было возможно.

Интеллигенция получила «культовую книгу» с ореолом запретности, отдушину

«для посвященных» (вообще-то, когда оппозиционно настроенные умы внимают Пастернаку, а не Пионтковскому и Ганапольскому, это не так уж плохо – как-никак первоклассный уровень).

Широко известны материалы травли Пастернака после публикации в Италии «Доктора Живаго». Особенно часто цитируют слова Владимира Семичастного, который задал тон пропагандистской кампании, бросившись в атаку с комсомольским задором. «Как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим так называемым «произведением». <…> Если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал. <…> А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился, о котором он в своем произведении высказался» – эти слова прозвучали на пленуме ЦК ВЛКСМ уже 29 октября 1958 года, через несколько дней после известия о присуждении поэту Нобелевской премии.

Вообще-то Семичастный был одним из наиболее взвешенных и просвещенных политиков своего времени, но тут сорвался, перешел границы приличия: по-видимому, уловил, что эксцентричный Хрущев ждет от него именно такой, взвинченной риторики. А направление первому секретарю ЦК комсомола Семичастному задал старший товарищ, Александр Шелепин – тогдашний председатель КГБ. Иногда литературные дела

подпадают под юрисдикцию контрразведки. На Лубянке знали, что ЦРУ стало продюсером Пастернака, и принялись выкорчевывать крамолу.

Престижная шведская премия не была идеологической вотчиной американцев – главных противников СССР в холодной войне. Скажем, в 1955 году Нобелевскую по литературе получил исландский писатель Халлдор Кильян Лакснесс – солдат сталинского литературного фронта. В 1959-м – итальянский поэт-коммунист, член Всемирного совета мира Сальваторе Квазимодо. Но и Советский Союз определенно не оказывал на Нобелевский комитет заметного влияния. Удивительно, что даже в годы войны, когда, к примеру, фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой» получил «Оскара», советскую литературу шведские академики не отметили (правда, с 1940 по 1943 год премию не присуждали). В 1945-м она досталась чилийской поэтессе Габриэле Мистраль – и это решение воспринималось как попытка отрешиться от злободневной истории, которая, несомненно, вершилась в Берлине, Праге, Маньчжурии, Хиросиме…

МИРОВОЕ ТУРНЕ

ЦРУ приобщило к делу коллег по всему миру. Британцы финансировали издание «Доктора Живаго» на фарси. Засуетились итальянцы и голландцы. Роман проникал и на территорию социалистического лагеря. Разведчики трудились усердно. Не будем наивными, судьба Пастернака их нисколько не интересовала, а поэт понятия не имел об играх спецслужб. «Живаго» стал основой тамиздата, его первым проектом. Да, все начиналось со скромных (в особенности в безинтернетные времена!) десятитысячных тиражей. А к концу 1980-х общий тираж русскоязычного тамиздата приближался уже к 10 млн.

Вряд ли Пастернак гордился бы тем, что русские эмигранты по заданию серьезных господ бросают в окна автобуса с советскими студентами его книги – как булыжники идеологической борьбы. Сбивчивую исповедь поэта превратили в таран. Потому и реакция советской системы на международную славу «Живаго» вышла столь агрессивной. Другое дело, что целесообразнее было сражаться не с самим романом, а с антисоветским шумом, который ему сопутствовал. От его публикации (пусть с цензурными купюрами) мир не перевернулся бы.

Впрочем, общественные настроения в сверхдержавах – величина уязвимая. После войны во Вьетнаме США с болезненными потерями выходили из мировоззренческого кризиса. Несколько лет идеологическая система работала в аварийном режиме, во многом уступая «красному» напору. Пришлось подкорректировать «американскую мечту», позаимствовав некоторые советские архетипы: коллективизм, дружбу народов. Вместо ставки на сильного индивидуалиста – прославление подвига «за други своя», за идею.

В СССР же во второй половине 1980-х ценности тамиздата победили. В условиях шоковой демифологизации страна просуществовала недолго, а заодно растаяли и основы литературоцентризма. То есть вместе с системой, которая угнетала «Доктора Живаго» и пыталась поставить во фрунт его автора, исчезла и почва, на которой произрастала такая литература.

У СССР хватало собственных международных литературных проектов, и некоторые из них имели не меньший подрывной политический потенциал, чем операция «Доктор Живаго». «На идеологии мы не экономим», – говаривал главный идеолог страны, член Политбюро ЦК КПСС Михаил Суслов. Работа велась и на латиноамериканском направлении, и в Африке. Международные премии – Сталинская и Ленинская – тоже привлекали критиков буржуазного

мира, даже не самых радикальных. Все это учитывали в ЦРУ: они не только наступали, но и оборонялись.

Спорный вопрос – насколько болезненными для советской системы были колебания общественного мнения в интеллигентской среде. Как известно, конкурентная публичная политическая борьба в СССР не допускалась. Считалось, что долг литературы – формирование коммунистического человека. Не робота, а настоящего человека со сложной интеллектуальной и духовной жизнью. Но если кто-то выбивался из строя и этот финт получал широкий резонанс – весь механизм давал сбой.

В информационной войне не обойтись без диверсий, то есть нужно умело действовать на территории противника. У американцев почти не было возможностей инициативно действовать в СССР в борьбе за умы. А история с «Живаго» давала шанс «вслепую» использовать в интересах ЦРУ и европейских леваков, и советских охранителей…

Некоторые ключевые доводы сторон десятилетиями оставались почти неизменными. Они нам – об отсутствии свободы слова и творчества в условиях однопартийного авторитаризма. Мы им – о том, что в СССР огромными тиражами издают американских писателей, а в мире чистогана голос социализма просто не замечают. Пропагандистские победы подчас важнее военных – и последствия у них долговременнее. Вот и история травли Пастернака сыграет свою роль в расшатывании советского патриотизма даже в конце 1980-х. Хотя при первой официальной публикации на Родине роман уже не воспринимался как сенсационно вольнодумный. Активные читатели перестроечной прессы удивлялись: «За что же его запрещали?» Да Пастернак и сам вполне искренне недоумевал в стихах: «Что же сделал я за пакость?..»

Фамилия Пастернак, прежде означавшая для всех неравнодушных утонченную сторону советской культуры, стала ассоциироваться с «колебанием основ», с антисоветчиной. Заметим, это случилось задолго до появления на большой сцене таких оппонентов советской власти, как Александр Солженицын и Андрей Сахаров. И в отличие от них Пастернак не проявлял политической активности, а в стратегических вопросах подчинялся давлению властей.